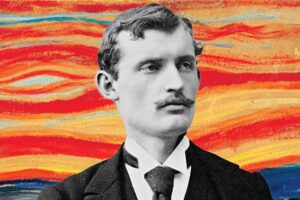

Edvard Munch (1863- 1944) ritorna a Milano, in esposizione al Palazzo Reale sino al 26.01.2025, dopo 40 anni.

La mostra è realizzata in collaborazione con il Munch Museet di Oslo e si compone di oltre 100 opere, proponendo la produzione allucinata e complessa dell’artista a 80 anni dalla sua scomparsa.

Il titolo della mostra è significativo: il grido interiore.

Munch è forse uno degli artisti più angosciati di sempre.

La tematica ritorna quasi in ogni sua opera.

Lui stesso diceva che le sue sofferenze e la sua ansia erano un tutt’uno con la sua arte: eliminarle avrebbe distrutto anche la sua vena artistica.

Munch è l’interprete delle emozioni, è uno dei primi esponenti del movimento espressionista, quella corrente artistica che si contrapponeva all’Impressionismo, esaltando gli aspetti emotivi.

Nel passaggio da un’opera all’altra la mostra ci guida in un percorso di introspezione, ponendoci a confronto con le ansie, le fragilità, le idiosincrasie e le paure che ognuno di noi ha.

La fragilità di cui parliamo la troviamo in ogni onda di colore, in ogni tinta, in ogni movimento e nella varietà delle tecniche utilizzate.

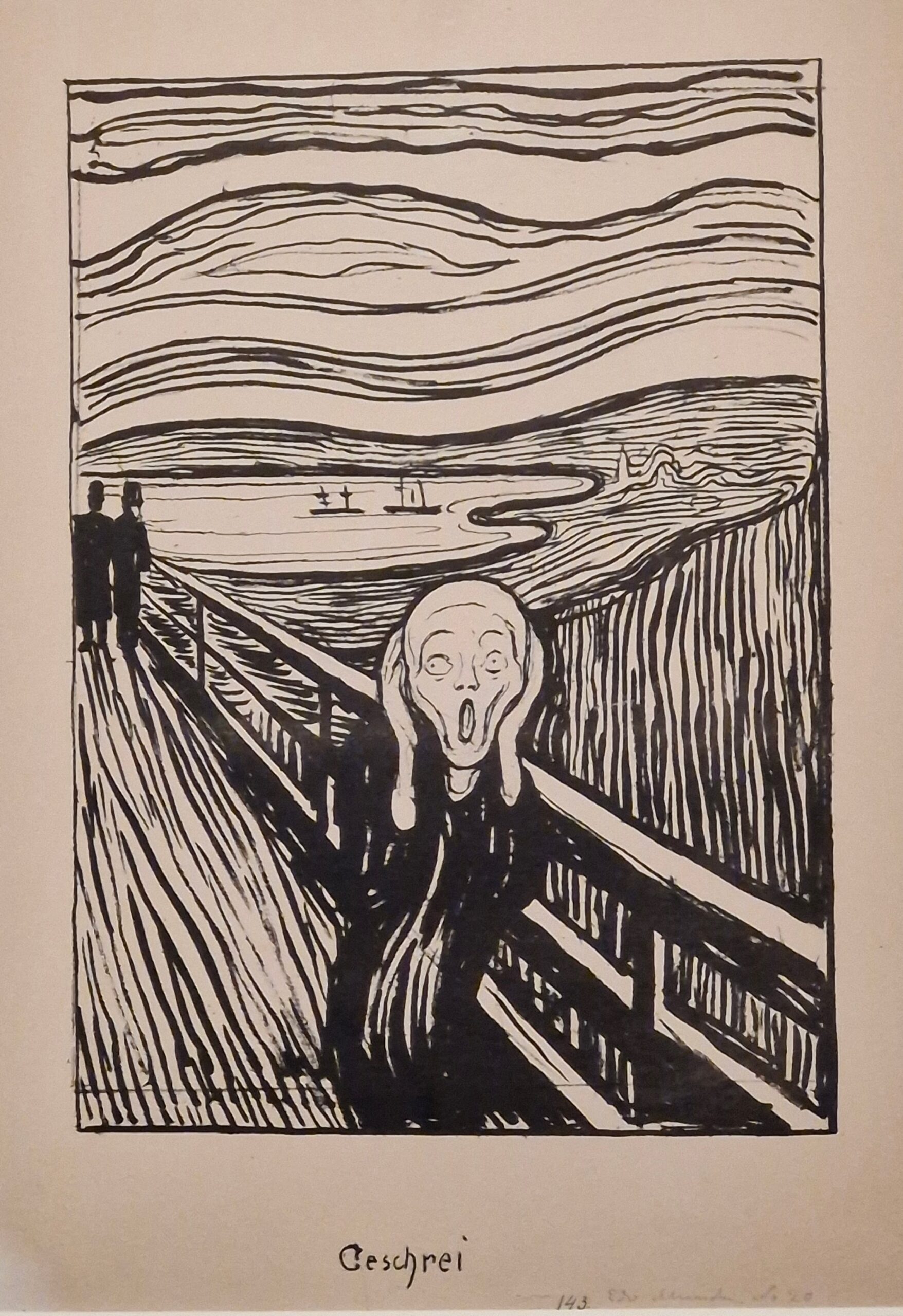

L’Urlo

Ovviamente il titolo della mostra, Il grido interiore, è suggestivo e ricorda l’opera più famosa di Munch: L’Urlo (1893).

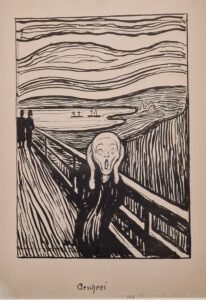

Tale opera non è esposta ma è visibile in una litografia in bianco e nero del 1895.

La figura umana è rappresentata con il volto in forma di teschio, in abiti neri, con le mani sul volto e sulle orecchie, la bocca spalancata nel mentre emette un urlo di disperazione.

Le linee sinuose del paesaggio e del corpo si richiamano le une con le altre come la rappresentazione grafica dell’emissione sonora.

Evidente è il contrasto tra le linee curve e quelle nette e spigolose.

Le prime accomunano il protagonista disperato e la natura, partecipi l’un l’altra del dolore.

Le linee spigolose portano il nostro sguardo sulla coppia distante e sulla strada in cima alla collina: entrambi gli elementi sono estranei e incuranti della sofferenza del pittore.

E’ il grido del singolo, ma è anche il grido di tutti noi che proviamo comuni sensazioni di solitudine, angoscia e morte.

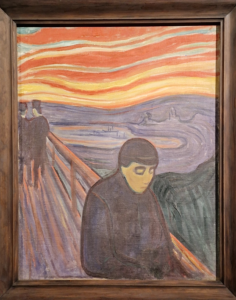

Interessante è anche l’opera Disperazione (1892), che riassume molti degli elementi narrativi e pittorici che troveremo nell’Urlo (1893).

La litografia e il dipinto dell’Urlo evocano alla mente la Disperazione.

E’ evidente il legame compositivo nel cielo infuocato e sinuoso, nel movimento deformato del paesaggio, nella figura umana principale e in quelle secondarie.

Un filo lega le due opere dove, in un’ambientazione simile, ciò che diverge è la sola figura in primo piano.

Nella Disperazione la bocca è serrata, è un tratto duro e deciso quasi a trattenere ciò che è in sé.

La postura del corpo è a sua volta richiusa su di sé, ingobbita, quasi a voler contenere quella angoscia interna che a breve scoppierà nell’urlo.

Nella Disperazione troviamo in nuce tutto ciò che esploderà con forza incontenibile nell’Urlo.

La formazione

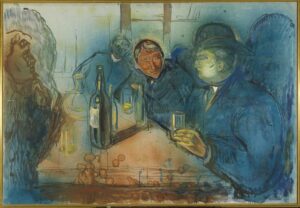

Munch si forma a Parigi dove apprende la lezione cromatica di Gauguin, Van Gogh e Toulouse Lautrec.

In esposizione possiamo vedere un dipinto che rappresenta il circolo bohémien di Kristiania (l’attuale Oslo).

Munch aderisce a questo gruppo di intellettuali norvegesi che si batte contro i valori limitanti, i pregiudizi di genere e classe del ceto medio, in un antagonismo contro il potere costituito.

A Berlino Munch entra nel circolo letterario del drammaturgo e scrittore svedese Johan August Strindberg.

In tale contesto culturale si confronta con altri intellettuali dell’epoca con riflessioni sul pensiero dei filosofi esistenzialisti, sul simbolismo pessimista e sui meccanismi dell’inconscio. Parliamo di Kierkegaard, Schopenhauer e Nietzsche.

Munch sintetizza queste tematiche e le declina in modo personale nella sua pittura, dando spazio al tormento e all’angoscia, rappresentate nelle diverse disgrazie familiari che lo hanno colpito.

Tra queste opere una citazione merita la splendida opera La morte nella stanza della malata.

La morte nella stanza della malata.

Nella sua tragicità è un’opera altamente significativa del pensiero pittorico di Munch.

La vita di Munch è gravemente segnata da eventi dolorosi.

La mamma muore per tubercolosi all’età di soli 30 anni quando Munch ne ha 5. La morte della moglie indurrà gravi crisi depressive nel padre.

Dopo pochi anni la medesima malattia colpirà la sorella Sophie che morirà all’età di 15 anni quando Munch ne ha 16.

Gli eventi luttuosi paiono non avere fine.

Nel 1889, mentre Munch è a Parigi per una borsa di studio, apprende della morte del padre.

Pochi anni dopo, nel 1895, muore il fratello trentenne Andreas, mentre la sorella Laura viene colpita da una malattia mentale.

Sono eventi che segnano e scavano profondamente nell’animo di Munch, in una ferita profonda e mai completamente rimarginata che segnerà il suo percorso artistico.

La morte dell’amata sorella Sophie, rappresentata nel dipinto La morte nella stanza della malata, è un evento che segna profondamente Munch ed è un tema che sarà ripreso anche in altre opere (La fanciulla malata).

Nel dipinto vediamo che é presente tutta la famiglia.

Il padre è con le mani giunte sullo sfondo; in primo piano le sorelle esprimono in modo diverso il loro dolore: Inge è in piedi, ha uno sguardo attonito che fissa lo spettatore senza vederlo; Laura è richiusa su sé stessa in un profondo ed intimo raccoglimento.

Una parente tiene la mano appoggiata sullo schienale della sedia nell’atto di prendersi cura della malata Sophie, mentre il fratello Andreas pare accingersi a lasciare la stanza.

Munch è l’unico rivolto verso l’interno della stanza, rivolto verso Sophie.

Ognuna delle figure è insieme alle altre ma al contempo sola, isolata nel proprio personale dolore, nella propria disperazione.

Vi è una totale mancanza di comunicazione tra i vari soggetti, ognuno è chiuso nel proprio micro cosmo di dolore,

E’ l’elemento psicologico, l’emozione ad essere in primo piano, non l’elemento fisico.

La vista del quadro ci induce un forte senso di smarrimento, di vuoto e freddo interiore, accentuati dagli arredi scarni ed essenziali della stanza.

La poetica

La mostra ripercorre l’evoluzione artistica di Munch dagli esordi più naturalistici e più chiari per giungere ad una visione del mondo più complessa, malinconica, densa di ansia e sofferenza, nella quale i temi della vita e della morte, del dolore e della malattia diventano sempre più rilevanti.

Sono le angosce dell’uomo nell’accezione più ampia, sono anche lo specchio di un’Europa in profonda crisi .

E su questo ultimo aspetto dovremmo riflettere pensando anche ai giorni nostri, a quanto sta accadendo oltre Oceano e in Europa, alle ideologie che stanno tornando pericolosamente in auge nell’indifferenza dei più.

Munch stesso affermava: “Attraverso la mia arte ho cercato di spiegare a me stesso la vita, ma anche di aiutare gli altri a comprendere la propria”.

Munch stesso affermava: “Attraverso la mia arte ho cercato di spiegare a me stesso la vita, ma anche di aiutare gli altri a comprendere la propria”.

La sua arte diventa così un mezzo attraverso il quale esprimere, non solo, le sue angosce, ma anche per offrire ai suoi spettatori la possibilità di confrontarsi con le proprie inquietudini e trarne un senso per il loro vissuto.

A 80 anni dalla sua morte, Munch, artista cresciuto in un luogo lontano, poco popoloso, isolato anche culturalmente come la Norvegia a cavallo tra Ottocento e Novecento, ci regala emozioni e spunti di riflessione, rivelandosi nella sua modernità potente ed universale connessa Europa delle avanguardie.

Dopo Milano, la retrospettiva si sposterà a Roma, presso Palazzo Bonaparte, dove sarà visitabile dal 12 febbraio al 2 giugno 2025.